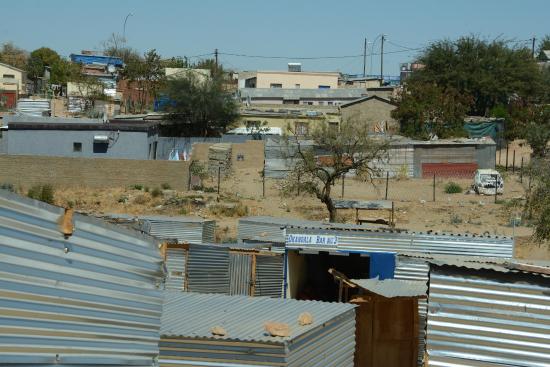

首都ウィントフックがあれほど整備されているのに、ここカトゥトゥーラは全く別世界です。

まずは、首都の雰囲気をおさらい・・・

ウィントフックの一角

謎のオブジェが並ぶ・・・謎過ぎて、カメラに収めちゃいました

街のシンボルでもある、クリストフ教会

地元の人たちは、ジャーマン・チャーチ(ドイツ教会)と呼んでいました

カトゥトゥーラには、スーパーや商店こそあれ、レストランやカフェの類は一切ありません。

首都圏では様々な肌色の人を見かける(とはいっても、黒い人が多いです)のに対し、こちらでは黒い人たちばかりです。

「危ない!」「外国人女性が1人で行くところではない」など散々言われましたが、アフリカらしさを感じられる、カトゥトゥーラは、私にとっては魅力的な場所でした(危ない目にも遭いませんでした)

しかし、南アフリカがナミビア(旧西南アフリカ)に持ち込んだ、アパルトヘイト政策によって、”非白人”がカトゥトゥーラに強制的に住まわされ、現在でもこれだけ多くのトタン小屋のような家に住むことを余儀なくされている裏には、複雑な社会の構造があることを推測できます。

This photo of Katutura Township is courtesy of TripAdvisor

そもそも、ナミビアにおける「分離・隔離」政策はどんなものだったのでしょう![]()

気になったので、軽く調べてみました。

ざっくりいうとこんな感じです![]()

1)「分離・隔離」政策によって、人口の90%を占める非白人が権利を主張できる土地は国土の40%![]()

![]() となり・・・

となり・・・

内訳としても白人には大規模農場や鉱山、工場がある地域(43%)があてがわれ、非白人には道路や水道などのインフラが整備されていない土地が民族ごとにあてがわれた。

Q.ちょっと、待て!![]()

40+43=83%では計算が合わないではないか!?![]()

A.残りの17%は主に鉱山(ダイヤモンドやウランが採れます)で、南アが直接支配することとしたのです![]()

![]() ヒドすぎる・・・

ヒドすぎる・・・![]()

2)不平等な土地配分で、それぞれ「発展」していきましょう!などというスローガンが掲げられたが・・・

3)非白人にあてがわれた土地では、発展のしようがないため、

貧窮化した非白人は白人のもとで労働を得るしかなかった

4)また、民族ごとに土地を割り当てられたため、民族間の争いが扇動された

現在、ナミビアには14の行政区画があり、それぞれが「州」となっていますが、

1964年に発表された「ホームランド計画」では、下のように非常に偏った土地の配分がなされています。

オレンジ色の部分がそれぞれの民族にあてがわれた土地です。

例えば、私が訪れた、ヒンバ族やオワハカオナ族が現在住んでいるところをクネネ州(上図1番)といいますが、かつてはカオコフェルト(またはカオコランド)と呼ばれる区域でした。

?

?

ナミビアでは、それぞれの民族が独自の文化や伝統を守ってきたわけですが、

そして、私は、彼らの文化に強く惹かれ、ナミビアまでやってきたわけですが、

その文化・伝統を維持してきた裏には、隔離政策の影響があったということになるのです![]()

![]()

![]()

衝撃的すぎる事実・・・!

しかも、こんな旅の終盤で・・・![]()

*****

私をナミビアまで呼んだヒンバ族の文化や伝統、習慣が守られてきた裏には、辺鄙で痩せた土地に隔離された歴史的背景があったとは・・・。

他の民族と混じったり、肥えた土地に住むことができていたなら、少なくとも今の形では伝統を維持できていなかったことでしょう。

行ってみて初めてわかることって本当に多いです。

カトゥトゥーラに来なかったら、私はアパルトヘイトのことすら気づかずに帰ってきてしまったかもしれません。

こんな土地では、苦労するはずです![]()

![]()

土地が痩せているだけでなく、生活のインフラも整っていない土地に追いやられていたのですね・・・

北キプロスのカルパス半島に生息する野生のロバたち。

ニンジンをあげると喜ぶんです!

画像を軽くタッチ(クリック![]() )して応援していただけたら、

)して応援していただけたら、

とっても嬉しいです❤

応援ありがとうございます♥

いただいた1クリックは、「にほんブログ村」での1票となりました!!私の励みです![]()

そして、本当に厚かましいお願いですが、こちらもポチってしていただけたら、とってもうれしいです![]()

世界一周ランキングにも登録しました!!![]()

今日も最後までおつきあいくださり

ありがとうございました![]()